令和4年10月28日付で株式会社への組織改編を行いました。

新たな決意をもって日々努力して参ります。

大切なことは未来への活用(財務諸表どこを見ている?②損益計算書)

経営者や中間管理職のみなさんから「会社の数字に関することって何を見ているの?」と聞かれるポイントに絞って、徒然なるままに内山の着眼点を紹介しているシリーズの2回目。今回は「損益計算書」です。

損益計算書はその期(通常1年間)の収入と支出の内容を説明している財務諸表です。

前回ご紹介した貸借対照表が期末の一瞬を切り取って表現している財務諸表だったのに対して、損益計算書は「1年間」という期間を表現しているという点が大きく異なります。

とりあえず見ているのは3点!

損益計算書は上から順番にザックリと

・売上高

・(-)原価

・売上高総利益(いわゆる粗利益)

・(-)販売費一般管理費

・営業利益

・(±)営業外損失&利益

・経常利益

・・・・・・と続いていきます。「営業利益でみるべきだ」「経常利益が大切だ」「いや粗利益が一番実態を表している」などなど意見は様々ありますが、この答えは会社の規模や状況や業種やビジネスモデル、目指す姿によって様々だと思います。

初見で私がパッと見ているのは次の3点です

①売上高の規模と内訳

とくに「内訳」は気にしており、記載がなければ大まかでもよいので聞いています。

内訳の分け方は商品別・顧客別・事業部門別と様々で、相談される会社の状況によって変えています。またヒアリングの際に物凄く熱く語っていただいた商品が実は売上構成の5%で、50%超を締める商品が他にある、そんなこともしばしばあります。

売上高の規模(スケール)についても、さまざまな部分に影響するところですので気にしています。

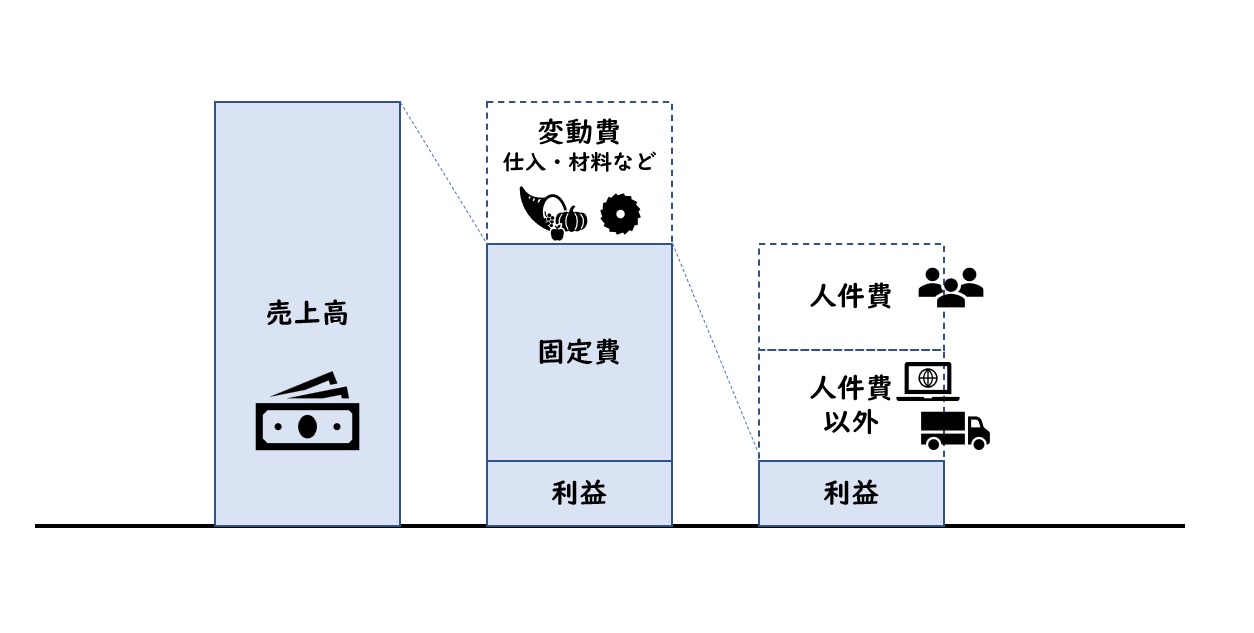

②原価のおおよその割合(=変動費率)

簡単に言ってしまえば商品(1つ、1ロット)をつくるのに材料がザックリ何円くらい必要かというものです。業種によっては「把握していない」と言われるケースも多々あります。把握していなければ把握していないで「把握していないという事実」を把握したという認識で確認しています。

つまり原価率の良し悪しの話というよりは「原価率を管理しているか否か」を確認させていただいています。※製造業などは材料費だけでなく労務費などもカウントする考え方をとりますが、そのあたりは来月書く予定の「製造原価報告書」のコラムで触れたいと思います。

③人件費と人件費以外の費用

もう一つ初見で確認しているのは販売費一般管理費のうち「人件費は何円で人件費以外の費用は何円か」という点です。

多くの経営者の方にとっては「人件費を削る」というのは大変恐ろしいことです。あまり会計のテキストなどでは言われていない区分ですが、人件費かそれ以外かというのは、経営者の方からするとかなり理解しやすく腑に落ちる区分のようです。前向きな話としても用いることのできる考え方で「人件費トータル〇〇万円にするためには売上高の目標を何円にする必要があるか」ということを考える起点としても使えます。もちろん一人当たり売上高などの生産性や人数から逆算した平均給与など、財務以外の会社の実像を把握するのにも便利な分け方だと思っています。

損益計算書は過去の結果、大切なのは未来をどうするか

貸借対照表の時にも述べた通り、財務諸表は結果であり、大切なのは「未来をどうするか」です。そういう意味において③で説明したように、単なるダメなところ探しではなく、いいところさがし、さらに一歩進んでリアルな目標設定を設けるための道具として損益計算書を活用したいですね。

どう使うかは、どう生きるか(財務諸表どこを見ている?①貸借対照表)

「数字に関すること」「お金に関すること」に苦手意識をもつ方は多いと思います。

かくいう私も、以前は数字に関することは大の苦手で、銀行に入ったときに根性を叩き直されました。

そんなわけでこのコラムでは、経営者や中間管理職のみなさんから「会社の数字に関することって何を見ているの?」と聞かれるポイントに絞って、徒然なるままに内山の着眼点を説明できればと思います。

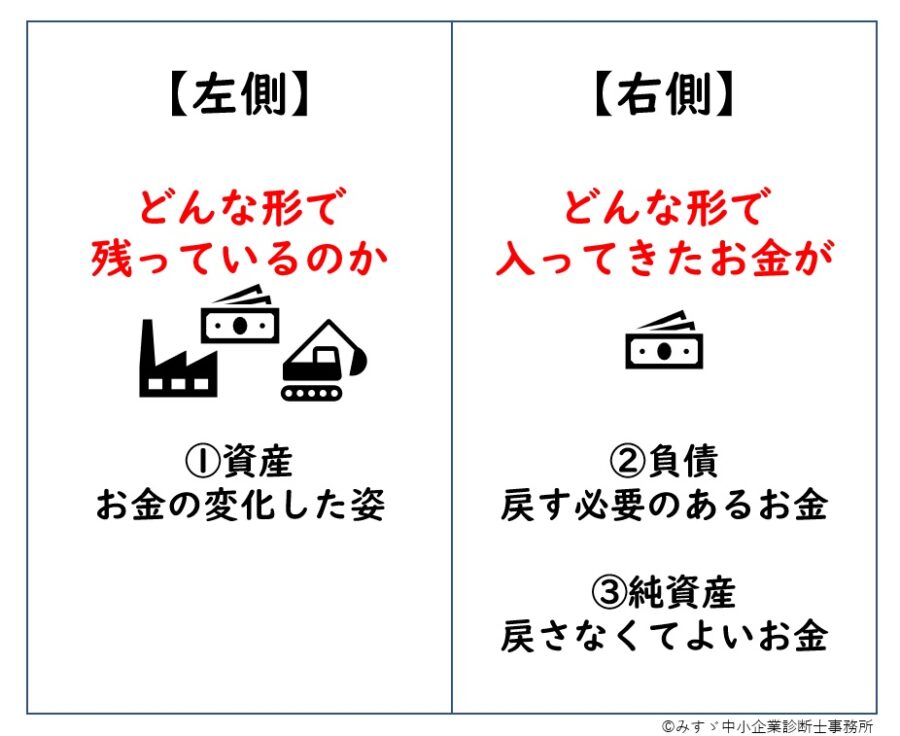

今日は①貸借対照表です。貸借対照表をコラムで、たった1回で説明するという暴挙をお許しください。それくらいざっくりした説明なので、どうぞ気楽にお読みください(^-^;

とりあえず見ているのは3点!

イラストにも書いたとおり、貸借対照表、英語で言うとバランスシートとは「○年○月○日という日の会社の状況」を

①資産=お金の変化した姿・・・左側

②負債=戻す必要のあるお金・・・右側

③純資産=戻す必要のないお金・・・右下

という着眼点で大きく3つに分類して示した表です。

①~③はさらに「おおむね1年以内に動くか否か」という着眼点で分けられており

①資産=

1)流動資産(1年以内に現金に変わると考えられるもの)

例:現預金そのもの、売掛金、在庫、短期的な貸付金や前払金など

2)固定資産(1年以内に現金に変わらないと考えられるもの)

例:建物、土地、設備、車両、長期的な貸付金や保険金など

②負債=

1)流動負債(1年以内に戻す必要のあるお金)

例:買掛金、短期借入金、仮受金、未払法人税など

2)固定負債(1年以内に戻す必要のないお金)

例:長期借入金、社債

③純資産=

1)資本金(発行した株式の金額)

2)利益剰余金(これまでの利益or赤字の累積)など

にざっくり分かれています。

・・・これから何を読み取れるのか!?

(1)③の純資産にはやはり目がいきます。ここには会社が設立されてから今日までの累積の結果が現れているため、直近1年が黒字でも苦しい時代が長かったのかとか、反対に赤字でも黒字の時代が長かったので蓄積があるのかなとか、会社の歴史を妄想して?います。ちなみに「債務超過」という言葉はこの純資産がマイナスになっていることを言いますが、いくらお金が回っていてもあまり健全な状態とはいえないので、まずはこの状態から脱却するお手伝いをすることも多いです。

(2)次に目が行くのは「シンプルに大きい金額の科目はなにか」という点です。前述の通り①資産は「どんな形で残っているのか=何に使ったのか」が現れる部分なので、全体が100として、50が建物なのかとか、30も貸付金があるけど誰に何のために貸したのかとか、そういったところは見ますし、会社の方針やビジネスモデルが垣間見れたりします。

(3)もう一つはやはり「現預金や売掛金などのすぐお金になる資産と、借入金のバランス」は気になってしまいます。いくら純資産がプラスでも目の前にお金がありません!というケースはままあります。

決算書は過去の結果、大切なのは未来をどうするか

これを言ってしまうと本末転倒なのですが、貸借対照表を含めて決算書は過去の結果であり、これからどうするかがとても大切だと心掛けています。もちろん未来を考えるためにも過去の結果から学べることは沢山あるのでフル活用するのですが、よくいう話ですが社員さんのこと、技術のこと、お客さんとの信頼関係など、決算書に載っていないことも山のようにあります。そこはどんどん引き出して「いいところ探し」をするよう心がけています。

本当に徒然なるままに書いてしまいました。

不謹慎かもしれませんが、不良在庫が残ってしまった過去の出来事、現在の事業所とは異なる場所にある建物や土地、なぜか大企業と取り引きがある…など、そういったところから社風や経営者さんの人柄や会社の歴史を知ることも多いです。数字があるからこそ気づかされる部分でしょうか。

最後までお読みいただきありがとうございました(^^)

人生ゲームと金融

あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

正月休みは実家のある神奈川県に帰省し、久しぶりに兄夫婦や甥っ子たちにも合うことができました。そこで始まったのが『人生ゲーム』。おそらく5~6年前に消防団の年末警戒でやったのが最後だったと思いますが(大人のくせに割と最近ですね)、盛り上がりました!

盛り上がっただけではなく、いろいろと考えさせられました。

・家を持っているとゴール時に購入価格の3倍でキャッシュに変えられる仕組み

・お給料や臨時収入は銀行からもらえるというシステム

・いちど失職すると再就職するのがとんでもなく難しい

・生命保険と火災保険が大切

・不渡りを起こすと開拓地に飛ばされるという厳しいルール

おそらく時代によって細かいルールや仕組みが変わっているのかな、と妄想を働かせると同時に、ボードゲームの可能性を感じたお正月でした。

ちなみに私は医者になり、出世して病院の医院長になりお金持ちになり、このままいけば1位だったけれど最後の最後で快楽で火星旅行に行ってしまいゲームとしては3位になってしまいました。ただ個人的にはお金は墓場まで持っていけないと思っているので、ゲームとはいえ、いい人生だったなぁと。それから優勝した甥っ子はイラストレーターでしたが、特に仕事とは関係のない古物や絵画で本物を引き当てて大金持ちになりました。

今日から仕事始めです。現実世界ではこつこつ頑張りたいと思います。

美術館

中小企業診断士という仕事をしていると、事業計画書の作成など経営者や社員のみなさんが考えていることを「言語化する」という場面が数多くあります。

関係者に説明する、社員やスタッフと意思疎通を図る、お客様に商品の魅力や思いを届けるなど、ご商売をしていて「言語化する」ことはとても大切です。わたしも仕事としてそのお手伝いを毎日行っています。

・・・と普通のコンサルタントならば、ここで「言語化する」ことのノウハウや事例を紹介すると思いますが、そう進まないのがこのコラム。普段やっていることと矛盾しますが、正直なところ、世の中には「言語化」できないからこそ面白いものが沢山あると思っています。

タイトルにした「美術館」はその最たるもので、ふだん言語化の手伝いを数多く行っている反動なのか、最近は絵・音楽・芸術・自然といたものを愛でる時間が貴重なことに感じられます(年をとったもんです)。先日もちょうど会議が善光寺の近くで行われたので、新しくなった長野県立美術館に行ってきました。

もっとも、とくに美術に造詣がある訳でもなく、ぼーっと絵を見ているだけなので偉そうなことはいえません(^-^;ただ、絵を描くことで言語化できないことを伝えられるって面白いし、仕事にも生かせないだろうか、と思った秋の一日でした。

長野県は日本一美術館が多くあるそうです。芸術の秋ですし、ちょっと仕事のことを忘れて芸術に触れてみるのもよいかもしれません。

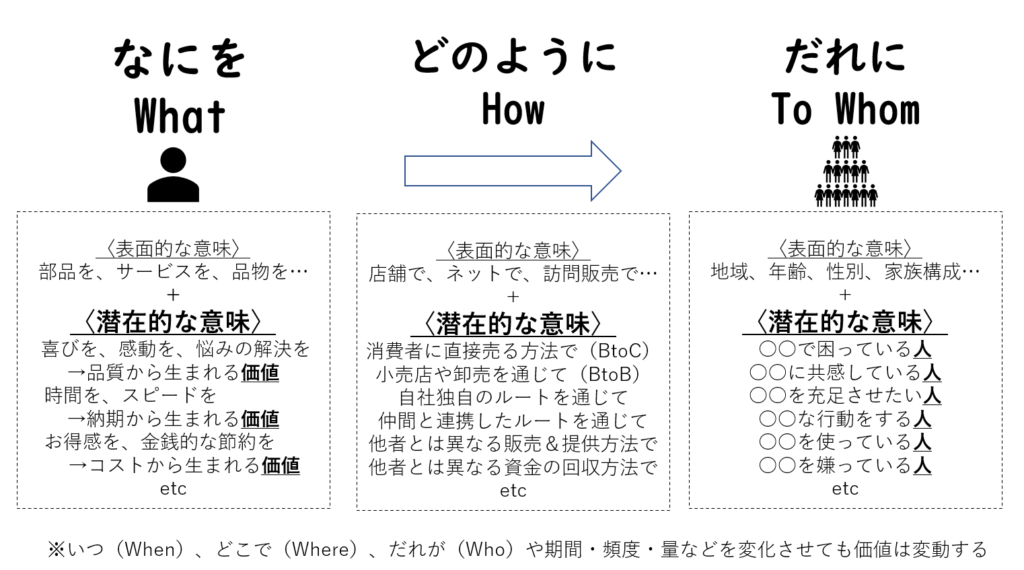

意外と深い「だれに、なにを、どのように」

※「商工連ながの8月号」に掲載していただいた内容です

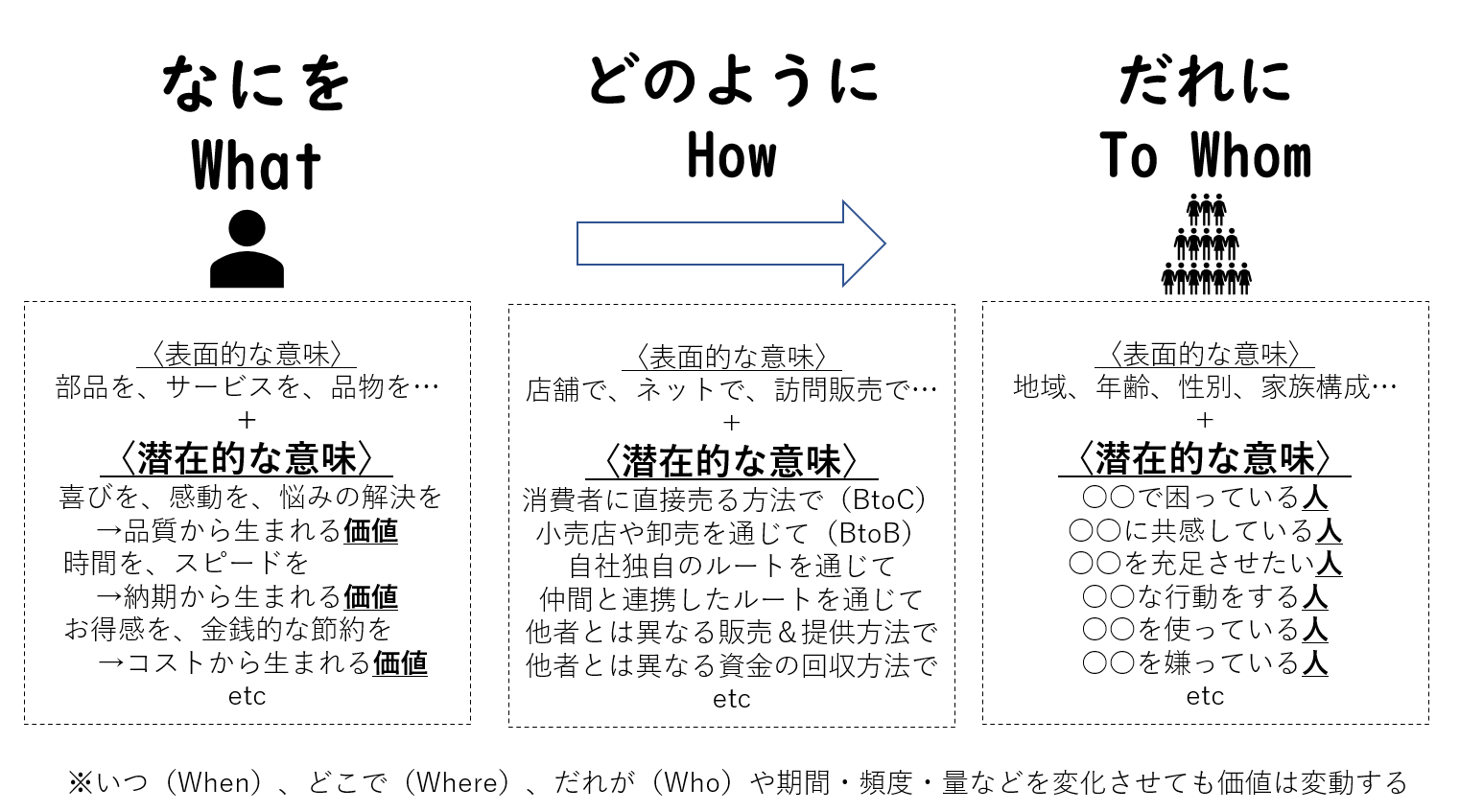

「『だれに、なにを、どのように』なんて、そんな基本的なことはワンポイントアドバイスされなくてもいい!」と怒られてしまいそうですが、あえてこのタイトルにさせていただきました。そのくらい最近この「基本的なこと」が大切であり、意外と深いと思える機会が数多くあるためです。

言わずと知れた「だれに、なにを、どのように」は、いわゆるマーケティングの根幹になるポイントを説明した言葉です。事業を進めるうえではもちろん、事業計画書の作成や補助金申請でも記載を求められることがあるため、意識している経営者や支援機関の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?経済産業省が発表している「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」においても、重要な着眼点として取り上げられています。

しかし日々の経営相談や支援の場で話をしていると「表面的な意味」でしか受け取られていないと感じることが多々あります。たとえば先日ご支援したお蕎麦屋さんのケース。ご主人は「だれに、なにを、どのように」というポイントは知っていたのですが「そりゃぁ内山さん、うちは蕎麦屋だから、美味しいそばを・観光客と地元の人に・店に来てもらって提供しているのよ」で話が完結してしまいました。間違いではありませんが、本当にそうでしょうか?観光客や地元の人はなぜこの店を選んだのか。場所がよかったから?美味いと評判だったから?美味い蕎麦ならなぜ美味いのか?店からの景観は関係ないだろうか?実は提供方法に特徴があるのか?リピーターになっている方はなぜリピートしているのか?…といった具合に、深く考えていくと、単純に蕎麦という食べ物だけを売っている訳ではないことに気づけると思います。

「だれに、なにを、どのように」を考える際の着眼点を私なりにまとめてみたのが下の図です。表面的な意味だけで考えると単なる事実確認になってしまって、なぜ好調なのか、なぜ不調なのかといった大切なポイントに辿り着けません。一歩進んで「潜在的な意味」まで深堀してみると、正確な現状分析や「本当の意味で事業者さんが提供している価値」の発見につなげることができます。そうした価値を見つけ出して言語化し、経営者の思いや外部環境と掛け合わせてこそ、事業計画を考えるときに必要となる「強み×機会」を探し出すことにつながるのではないでしょうか。

限られた時間と人と資金で結果を出さなければならない経営者にとって、「だれに、なにを、どうやって」を点検しておくことは、日々の経営判断のスピードアップ、取り組む事業の優先順位付けにも役立ちます。言語化しておいた「価値」は販路拡大に用いるツール(ちらし、Webサイト、パンフレット)の主要な要素になるでしょう。新しい事業を考える際も、自社の価値の源泉を正確に把握していることは大きなプラスになります。

とはいえ、誰もが「自分(自社)の良いところを話してください」と言われても説明しにくいように、良いところを探すということは一人で考え込むだけでは気づきにくいものです。まして現在のような先が読めない環境においてはなおさらかと思います。こんな時こそ官民問わず支援機関と連携し、この難局を乗り越えていければと思いますし、私も微力ながらその一翼を担えればと考えています

目を閉じてトイレに行くことはできますか

「誰のためのトイレなのか」

「見た目がいいトイレであっても、体の不自由な人に使い勝手の悪いトイレは自己満足」

「『人を思うこと』のできない商品に存在価値はない」

「うんこの会社に入れ」!!!

先月いちばん興味深く読ませていただいたのが、TOTO元社長の木瀬照雄さんの私の履歴書(日本経済新聞に掲載)でした。毎回「えっ?」と思う書き出しで目を引き、軽快な文章だったこともあり楽しく読ませていただきました。

「目を閉じてトイレに行くことはできますか」もその書き出しのひとつでした。文章はその後こう続きます。

・自宅ならば大丈夫だろう

・駅やオフィスはどうだろうか

・男性用や女性用はどう区別するのか

・トイレットペーパーはどこにあるのか、手洗い場はどこにあるのか

・私には目を閉じて初めて使うトイレの壁をペタペタ触る勇気はない

木瀬さんという方はTOTOをグローバル企業にした立役者の一人だそうで、営業部門の最前線で活躍されていた方だそうです。当然ながら私が想像もできないくらい厳しくスケールの大きな環境のなかでバリバリ仕事をしていたであろうに、こうした着眼点をもって仕事に向かい続けていた人がいること、そして(私が無知なだけかもしれませんが)世間一般で知られている物凄い経済界の有名人とか目立っている人という訳ではないことが、なんとも考えさせるものがありました。もっともTOTOのCMにはちょい役でしばしば出演されていたようですが(^-^;

同時に、トイレのような誰にでも必要なもの、人の尊厳に関わるもの、社会の根っこを支えているものに目を向けること、そうした仕事の尊さや携わっている人々がいることを意識することの大切さにも気づかされた6月でした。

※余談ですが、日経新聞の文化面は毎回かなりマニアックな記事が高頻度で掲載されていておススメです。マニアックすぎて追いつけないものも多数あります。

※写真および冒頭「」内:日本経済新聞「私の履歴書」より引用

ワーケーションと木のパズル

八ヶ岳山麓のホテルで見つけた「小黒三郎パズルコレクション」というパズル。

ちょっとしかきっかけもあり、たまにはワーケーションさながらにホテルで事務作業をしよう!と思っていろいろ準備して行ったのですが、この奥深きパズルで完全に仕事ができませんでした(*´Д`)

とくに普段の生活ではパズルをやらないのですが、子供のころ家族で旅した宿にも置いてあった記憶もあり、つい手が伸びてしまいました。

このパズルは積み木を使ってシルエットの形を作るという極めてシンプルなものなのですが、写真でいうと斜めになっている積み木がなかなかクセ者で、裏っ返したり、くるくる回したり、近くから見たり遠くから見たり・・・37歳にして振り回されました。

パズルから学んだことがあります。それは次の2点です

「闇雲に進めてもダメで、試行錯誤するにしても全体をイメージしてから取り掛かること」

「一番厄介なくせ者パーツを活かすことが、思いもよらない形をつくれること」

ちょっと仕事にも通じることがあるかな…と思ったのでコラムにしてみました。こじつけですかね!?ごめんなさい。普段とは違う脳みそを使ったひと時でした。

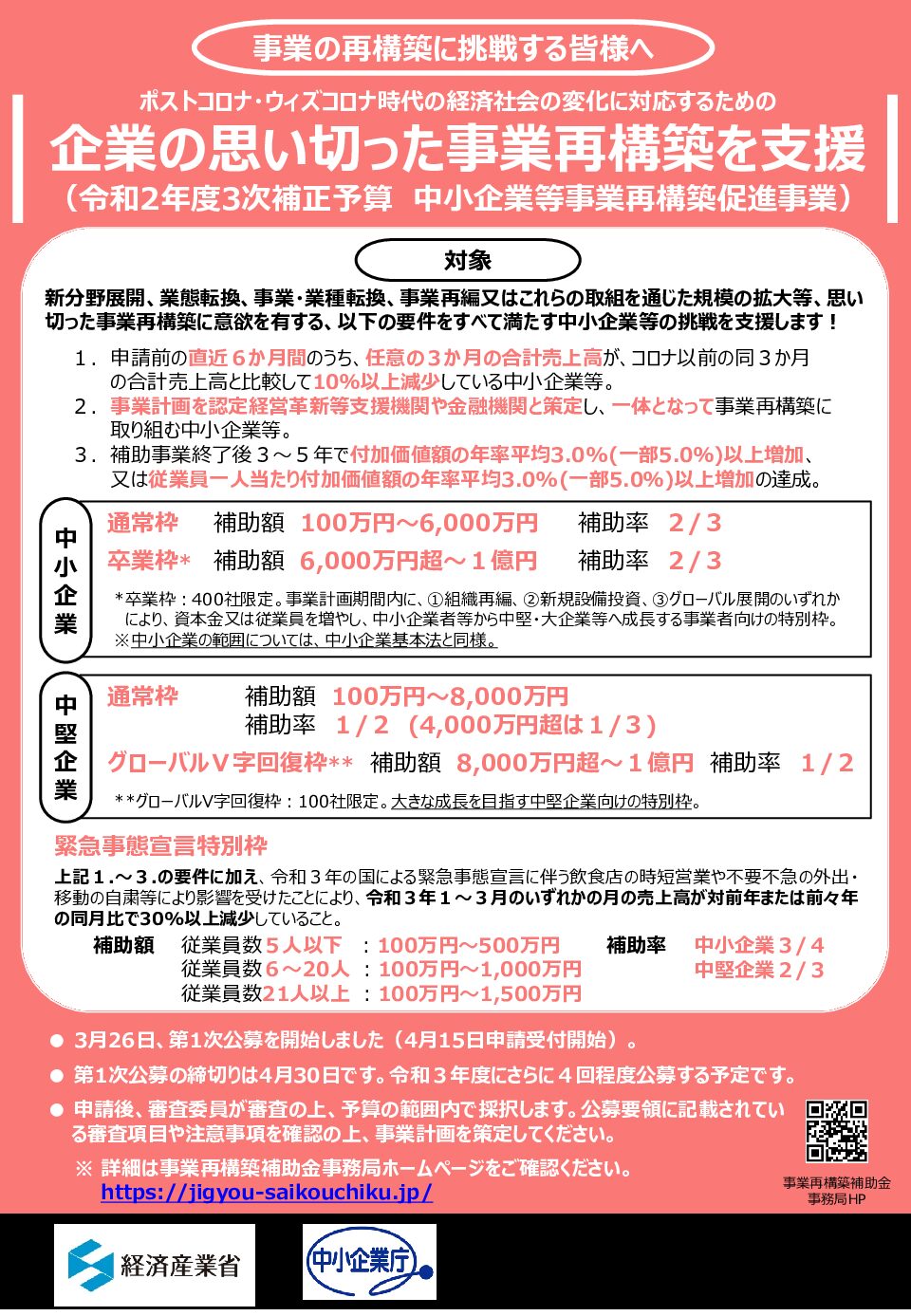

事業再構築について

『ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応するための企業の思い切った事業再構築を支援!』

と打ち出された経済産業省の目玉事業「事業再構築補助金」の影響もあり、多くの方々が「自社の事業再構築ってどうすればよいのだろうか!?」と考える時間を持たれたと思います。第1回目の締切日には申請が殺到してサーバがダウンするほどの反響で、私自身もこの1カ月は本当に多くのご相談に対応させていただきました。

……タイトルで「事業再構築について」と「補助金」の3文字を抜いたとおり、このコラムでは補助金の話を抜きにして、新規事業を実施するにあたり押さえるポイントについて1点だけ触れたいと思います。

それは「で、だれがやるの?」ということ、つまり担当や役割分担が明確になっているか、そこにムリはないか、ということです。

これまで(深い浅いはありますが)様々な新規事業や創業に携わらせていただきましたが、成功するかしないか以前の話として、計画が進むか進まないかを左右するのが「で、だれがやるの?」という点でした。さらに言うと

・だれが

・いつまでに

・なにを

・どんな状態にする

が明確になっているかどうか(当事者の目線がそろっているかどうか)で、進むか進まないかが分かれると思います。

新しい事業を考えるときに「目指す姿の明確化」「強み×機会」「自社の歴史×潮流(トレンド)」はもちろん大切ですし、考えていて楽しいのですが、「だれが、いつまでに、なにを、どんな状態にする」という地味な内容も押さえておかないと、そもそも事業が進まず計画が良かったのか悪かったのか判断すらできません。

事業再構築補助金の計画書にも後半に「実施体制、スケジュール」を明確にするよう書いてあります。「だれが」を明示しろとは書いてませんが、補助金の採択に関わらず必ず必要になることなのでぜひ思い描いていただき、地域の関係者みなで協力し、何とかしてこの難局を乗り越えたいものです。

それではまた。

数字と台湾パイナップル

「台湾、パイン問題の『果実』」

3月18日の日本経済新聞にこんなタイトルの記事が出ていました。

ちょっと興味深い記事だったので紹介します。

台湾パイン問題といえば、ざっくり説明するとこんな話です。

・今年3月から中国が害虫問題を理由に台湾産のパイナップルの輸入を全面的に停止

・台湾産パインの輸出先の9割は中国

・これに対して台湾は「言いがかりだ、中国には屈しない」と主張。台湾国内や海外でも買い支えムードが広がり、日本などにも支援の輪が広がり新規輸出増、友好ムードが醸成された

この話は様々なメディアで報道されていたので、ご存じの方もいらっしゃると思います。かくいう私も「そうなんだなぁ。台湾のパイナップルを買ってみようかな」くらいの理解でした。

ただこの記事はこう続きます

・台湾の農業委員会によると昨年の台湾パイナップルの生産量は40万トン強

・その大半の9割は台湾国内で消費

・残りの1割だけが輸出され、その1割の中の9割を中国が占めていたというもの

・昨年の台湾の中国向け輸出は過去最高の1514億ドル(そのうちパイナップルは0.03%)

あれ?って気持ちになりますよね。

もちろん厳密にいえば、この記事に用いられている数字の裏も調べる必要があるのですが、他のメディアから聞こえる報道とのギャップというか、数字の面白いところというか、表現の難しさというか、いろいろ考えさせてくれる記事でした。

数字をつかうと説得力が増しますが、見せ方ひとつで印象もガラッと変わります。

時に我々を冷静にさせてくれますが、時に大いなる勘違いを誘発します。

数字と仲良く、上手に付き合っていきたいと思う今日この頃でした。

・・・そうこうしていたらパイナップルが食べたくなってきました(笑)

それではまた。